Mon silence n’est pas celui de la neige qui recouvre la ville.

Il ne cède ni aux feuilles qui bruissent, ni aux oiseaux qui dissertent, ni à l’eau qui suit son chemin.

Mon silence n’est pas à l’écoute, ni dans l’attente, pas à la mémoire de, ni dans l’ignorance.

Il n’a que faire du sacré, du savant, du méditatif.

Mon silence ne dénonce pas et il se planque sans noblesse ; silence honteux, silence craintif, silence autoritaire, silence forcé.

Mon silence n’est pas chargé de promesses. Il ne se déploie pas comme une page blanche.

Mon silence n’est pas vide. Il est plein. Il est malsain et il déborde à l’intérieur. Je m’y noie tous les jours. Des torrents de sang coulent dans mon larynx et m’empêchent de raconter ; lorsque j’ouvre la bouche, j’étouffe.

Je ne sais pas parler, seulement me taire. Indicible avant d’être inaudible. Pas de silences gênés. Ça n’existe pas, on n’en parle pas. On n’en parle pas, ça n’existe pas. Silence à la source.

45 ans de stratifications. 45 ans pour que les mots émergent. 45 ans pour casser du silence. J’étais la première à ne pas m’entendre. Sourde et muette.

Je cherche ma voix. Je m’exprime à demi-mot, je louvoie, j’évite. J’insinue ce que personne ne nomme par son vrai nom. Ni abus, ni attouchements. Viol. Je n’ose pas l’articuler, par peur de rematérialisation. Viols répétés d’un grand-père sur sa petite-fille. De le lire, je veux le vomir. Je n’arrive pas à l’intégrer.

Je balbutie. Lorsqu’enfin les sons prennent sens, certaines personnes refusent d’entendre. Celles qui n’y croient pas creusent mon doute et m’enterrent. D’autres répugnent à accueillir et détournent la conversation pour me laisser retomber dans un mutisme douloureux. Comment le dire ? Je m’ouvre par des textes que je diffuse autour de moi. La plupart du temps, je ne reçois que des silences en retour. Ces silences me torturent et me ramènent à mon silence originel.

Hantée par le fantôme de mon grand-père et par la maison d’Annecy. 45 ans après, je revis la terreur et la brutalité en boucle. Qui comprend cette bombe à retardement ? Lorsque j’ai le droit d’en témoigner, le contrat stipule souffrance à durée limitée. J’explose.

Je vocifère à l’intérieur, vacarmes.

Au restaurant, je pense à un sexe de vieux dans ma bouche ; puis-je en parler aux convives autour de la table ? Parfois, je vois le détail de cette peau flétrie et je me demande comment j’ai oublié l’odeur ; à qui le dire ? Je me suis longtemps crue habitée par le diable, tant le fait de pénétrer dans les églises m’était insoutenable ; qui ferait le lien avec un grand-père forçant le corps de sa petite-fille dans une maison pleine de crucifix ? J’interromps la messe, le gueule sous la nef ? Avec mes collègues à la pause, lâcherais-je d’un ton détaché « vous savez, moi je me suis fait violer enfant, et vous ? » Un ami tient sa fille de quatre ans sur ses genoux, il lui caresse la hanche et la fesse ; comment songer à autre chose, dois-je le lui avouer ?

Une main m’interdit de protester, premiers silences sellés sous la menace. Les morts ne parlent pas, les enfants morts encore moins. Ai-je tenté de révéler mon supplice ? M’a-t-on répondu par un silence ? Ma grand-mère, ma mère, ma soeur, mon père, mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines ; combien de silences complices ? Ma famille préfère-t-elle les silences assassins aux paroles scandaleuses, immorales, coupables ?

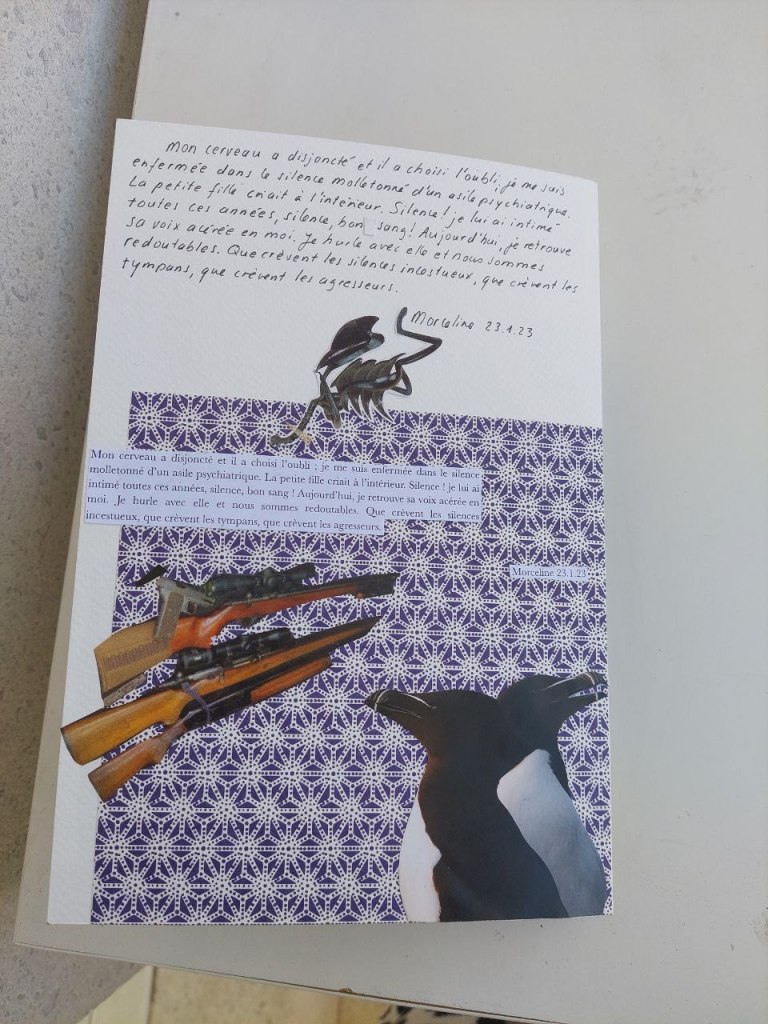

Mon cerveau a disjoncté et il a choisi l’oubli ; je me suis enfermée dans le silence molletonné d’un asile psychiatrique. La petite fille criait à l’intérieur. Silence ! je lui ai intimé toutes ces années, silence, bon sang ! Aujourd’hui, je retrouve sa voix acérée en moi. Je hurle avec elle et nous sommes redoutables. Que crèvent les silences incestueux, que crèvent les tympans, que crèvent les agresseurs.